Por Leonardo Alves

Publicado em

Atualizado em

A morte recente do Papa Francisco, em abril de 2025, e o conclave que elegeu o Papa Leão XIV, em maio, reacenderam no debate público uma série de reflexões sobre o legado pontifício e os atributos desejáveis para o novo líder da Igreja Católica. Entre os muitos critérios discutidos – como espiritualidade, carisma, capacidade diplomática e visão pastoral –, a competência comunicativa, em particular, o multilinguismo, desponta como uma qualidade estratégica essencial para a liderança contemporânea da Igreja.

Entretanto, a relevância do multilinguismo na Igreja Católica transcende a atuação de seus pontífices individuais. A Santa Sé, enquanto instituição milenar, sempre incorporou uma política linguística complexa, que combina tradição e adaptabilidade. Desde o uso cerimonial do latim até a expansão de serviços em dezenas de línguas modernas, o multilinguismo é um elemento central para a manutenção da universalidade e da legitimidade da Igreja, permitindo que ela permaneça conectada a uma comunidade católica diversa e geograficamente dispersa.

Nesse contexto, este artigo propõe uma reflexão sobre a política linguística do Vaticano, compreendida como o conjunto de decisões e práticas relacionadas ao uso das línguas por parte da Santa Sé e de suas lideranças. Vale lembrar que o Vaticano é, ao mesmo tempo, um Estado soberano e a sede da Igreja Católica, cuja autoridade espiritual se estende a mais de um bilhão de fiéis ao redor do mundo. Seu representante máximo, o papa, não governa apenas um território físico, mas orienta as diretrizes de uma religião global, com profunda influência diplomática, cultural e simbólica. A trajetória multilíngue dos últimos pontífices – João Paulo II, Bento XVI, Francisco e Leão XIV – será analisada como exemplo concreto desse fenômeno, revelando como a língua, mais do que um mero instrumento comunicativo, constitui uma dimensão fundamental do poder e da presença internacional da Igreja Católica.

Importante ressaltar que este artigo não se propõe a abordar, de forma aprofundada, o papel histórico da Igreja Católica na colonização europeia e nas práticas de catequese linguística conduzidas, especialmente, pelos jesuítas. O foco aqui recai sobre o multilinguismo contemporâneo no Vaticano, sem desconsiderar, porém, as complexas heranças de dominação cultural e linguística associadas à expansão da fé católica. Como analisa Severo (2019, p. 280), professora da Universidade Federal de Santa Catarina e autora do livro Os Jesuítas e as Línguas: contexto colonial Brasil-África, os jesuítas desempenharam um papel central na constituição de uma política linguística de base colonial. Na ordem do discurso colonizador – ou seja, na forma como os europeus organizavam e legitimavam o saber sobre as línguas –, as línguas não europeias foram representadas como inferiores, rudes ou insuficientes para a catequese e a civilização, o que contribuía para a sua desvalorização simbólica. Já na ordem do discurso colonizado – isto é, na forma como os povos submetidos foram levados a compreender e reorganizar suas próprias práticas linguísticas –, os jesuítas influenciaram o modo como certas línguas eram reconhecidas ou não como línguas legítimas. Essa atuação produziu uma hierarquização linguística, que relegava idiomas africanos e indígenas a posições marginais frente às línguas europeias, reforçando estruturas de poder baseadas no controle do sentido e da voz.

A história linguística da Igreja, portanto, carrega marcas profundas de uma ambivalência entre preservação, imposição e redefinição de identidades linguísticas – um debate necessário, mas que, neste momento, ultrapassa os limites da análise aqui proposta.

Do latim ao italiano na Santa Sé

A opção da Igreja Romana pelo latim como língua institucional não foi imediata nem natural, mas resultado de uma longa evolução histórica e política. Nos primeiros séculos do cristianismo, o grego koiné era a língua predominante, inclusive em Roma, pois era o idioma da cultura acadêmica e da comunicação entre as elites no interior do Império Romano. O Novo Testamento foi escrito majoritariamente em grego, e as primeiras celebrações cristãs, mesmo em solo romano, ocorriam nesta língua. Contudo, com a progressiva divisão política e cultural entre Oriente e Ocidente e com a ascensão do latim como língua de administração civil e militar no Império do Ocidente, a Igreja de Roma foi paulatinamente incorporando o latim como língua litúrgica e jurídica. No século IV, com o enfraquecimento das ligações culturais com o Oriente e a crescente identificação do grego como uma “língua oriental”, a porção ocidental da Igreja – que mais tarde viria a ser chamada de Igreja latina por adotar o latim como língua litúrgica e administrativa – consolidou o uso do latim como elemento de identidade religiosa, cultural e política.

A adoção do latim reforçou não apenas a coesão interna da Igreja do Ocidente, mas também sua capacidade de exercer autoridade em vastos territórios, mesmo após a queda do Império Romano. O latim, enquanto língua sacra e de poder, tornou-se um instrumento de universalização e de expansão da influência eclesial. Esse processo acompanhou, ainda, os movimentos de colonização europeia, nos quais a missão catequista da Igreja Católica – conduzida, entre outros, pelos jesuítas – inscreveu novas hierarquias linguísticas nos territórios conquistados, de forma “que as ‘políticas linguísticas jesuítas’ estavam a reboque de motivações tanto missionárias como coloniais, sendo que as dimensões religiosa, política e econômica se imbricavam com as políticas linguísticas, de diferentes maneiras” (Severo, 2019, p. 36). Assim, o latim vulgar utilizado pelos colonizadores europeus e, posteriormente, outras línguas europeias passaram a ser não apenas veículos de fé, mas também instrumentos de poder colonial e de legitimação da ordem europeia em escala global. Como estratégia discursiva, Severo (2019, p. 80) também destaca que, mais tarde, o discurso missionário tendeu a ser feito nas línguas locais, uma vez que os jesuítas aprenderam as línguas indígenas, emergindo as ideias de um cristianismo africano, bantu, indígena, brasileiro, entre outros.

O Código de Direito Canônico de 1983 – promulgado pelo Papa João Paulo II – é o documento que sistematiza os cânones (normas jurídicas) da Igreja Católica, servindo como base para a organização institucional, disciplinar e litúrgica da Igreja. Ele também apresenta diretrizes claras sobre o uso das línguas, reforçando o papel do latim como língua oficial e a supervisão eclesiástica sobre o uso das línguas vernáculas.

O Cânone 249 determina que os seminaristas dominem o latim e adquiram conhecimento de línguas estrangeiras necessárias ao seu ministério, enquanto o Cânone 257, §2, orienta os bispos a garantir que clérigos que atuem em outras regiões aprendam a língua local e os costumes da comunidade. Já o Cânone 279, §1, alerta sobre a necessidade de preservar uma linguagem teológica sólida e evitar “novidades profanas de linguagem”, indicando uma preocupação com a ortodoxia também nos termos linguísticos.

O papel das línguas na vida litúrgica e institucional é regulado de modo detalhado. O Cânone 518 prevê a criação de paróquias pessoais com base em critérios como rito, língua ou origem nacional dos fiéis, e o Cânone 928 permite a celebração da missa em latim ou em língua vernácula, desde que aprovada pela autoridade competente. O controle institucional sobre traduções está claro no Cânone 825, que exige aprovação da Sé Apostólica ou da Conferência Episcopal para a edição de versões da Bíblia. Esse controle se estende aos livros litúrgicos e de oração, conforme os Cânones 826 e 838, que conferem à Sé Apostólica e às Conferências Episcopais o papel de supervisionar e aprovar traduções e adaptações.

O Código atual reafirma quatro pilares de uma política linguística institucionalizada no Vaticano: 1) a centralidade do latim como língua da unidade e da tradição; 2) a regulação eclesiástica do uso de línguas vernáculas; 3) a exigência de formação linguística para o clero em contextos interculturais; e 4) o controle sobre traduções e publicações religiosas. Assim, a língua permanece como ferramenta de controle doutrinário e identidade eclesiástica, mas também como meio de mediação entre a Igreja global e suas comunidades linguísticas locais.

Esses elementos exemplificam a articulação entre língua, poder e autoridade – relação amplamente discutida por autores como Bourdieu (1991), que compreende a linguagem como um capital simbólico estruturado por relações de poder, e Calvet (2006), que analisa o planejamento linguístico como uma forma de ecologia das línguas, em que a gestão dos códigos está vinculada a dinâmicas de dominação, resistência e legitimidade, além de uma hierarquização das línguas, que o autor define como o “peso das línguas”. No contexto da Igreja Católica, tais teorias ajudam a entender como a política linguística institucionalizada sustenta a autoridade doutrinária e reforça a presença global da instituição por meio do controle e da circulação das línguas.

Durante seu pontificado, o Papa Francisco promoveu diversas reformas que buscaram tornar a Igreja Católica mais acessível e próxima dos fiéis. Um desses gestos simbólicos importantes foi retirar o latim como língua oficial dos trabalhos do Sínodo dos Bispos, optando por usar o italiano como idioma principal nas reuniões. O Sínodo dos Bispos é um encontro mundial que reúne bispos de diversos países para debater temas relevantes para a Igreja. Até então, o latim era considerado a língua oficial desses encontros, reforçando a tradição da unidade e da continuidade histórica da Igreja. No entanto, o latim já não é uma língua ativa de comunicação para a maioria dos participantes, e seu uso exigia tradução simultânea constante.

Ao adotar o italiano como língua principal do Sínodo, Francisco buscou tornar as discussões mais dinâmicas e práticas, facilitando a comunicação direta entre os participantes, especialmente porque muitos bispos já falam italiano, dado que a Cúria Romana (órgãos administrativos do Vaticano) funciona cotidianamente em italiano, além de que o papa, por tradição, também é o arcebispo da província de Roma e bispo da cidade de Roma. Essa decisão também reflete a realidade geopolítica do Vaticano, localizado em Roma, onde o italiano é a língua viva e administrativa. Por outro lado, a medida sinaliza uma mudança simbólica: o latim, embora continue sendo a língua oficial da Igreja em documentos e na liturgia tradicional, perde centralidade nos processos internos de debate e deliberação, marcando uma abertura a práticas mais contemporâneas de governança e comunicação eclesial.

O multilinguismo como estratégia de influência global

O padre jesuíta Reese (1998), que também é autor e jornalista estadunidense, explica que o Vaticano é uma instituição singular, que concentra funções religiosas e políticas sob a autoridade do papa, que atua simultaneamente como arcebispo de Roma, chefe da Igreja Católica e monarca absoluto do Estado da Cidade do Vaticano. Essa tríplice função se apoia em uma estrutura administrativa composta por comissões, escritórios e cerca de três mil funcionários. Ao mesmo tempo em que essa configuração oferece autonomia política e prestígio global, ela também reforça uma imagem de tradição e distância da modernidade.

A Pontifícia Academia Eclesiástica, também conhecida como “Escola Diplomática da Santa Sé”, instituição que forma os diplomatas do Vaticano desde o século XVIII, exige que seus alunos sejam fluentes em pelo menos duas línguas estrangeiras além da sua língua materna para concluírem sua formação. A fluência não é entendida apenas como uma capacidade instrumental, mas como condição essencial para a atuação em postos da nunciatura espalhados pelo mundo, onde a comunicação eficiente, a negociação sensível e a construção de pontes culturais são tarefas cotidianas.

Além dos egressos da Pontifícia Academia, é notável que muitos membros seniores da Cúria Romana – mesmo aqueles que não passaram pela formação diplomática formal – possuem alta proficiência em duas ou mais línguas estrangeiras. Esta prática não é obrigatória para todos os cargos eclesiásticos, mas a tradição e a necessidade de comunicação eficaz em uma organização universal como a Igreja Católica tornam o multilinguismo uma competência altamente valorizada. Também há uma forte necessidade de conhecer as línguas latina, grega e hebraica para os estudos bíblicos.

Dessa forma, a política linguística do Vaticano no campo diplomático e eclesiástico se revela uma política ativa de promoção do multilinguismo como estratégia de presença e de diálogo internacional, demonstrando, mais uma vez, como língua e poder estão profundamente imbricados na prática da Santa Sé.

Para Reese (1998), um critério fundamental para um candidato ao papado é o domínio de línguas. O italiano é obrigatório por ser a língua de trabalho do Vaticano e pela necessidade de exercer o papel de bispo de Roma. No entanto, outras línguas são cada vez mais importantes: o espanhol, falado pela maioria dos católicos no mundo, o inglês, usado como segunda língua internacional, e o francês, relevante em partes da África, Europa Oriental e Oriente Médio – ao que tomo a liberdade de incluir a língua portuguesa, principalmente pelo fato de o Brasil ser o país com o maior número de católicos do mundo. A capacidade linguística de um candidato não é apenas desejável, mas essencial para garantir sua comunicação eficaz com a Igreja e o mundo. A falta de fluência em línguas pode prejudicar seriamente as chances de eleição de um candidato, como foi o caso de cardeais como Roger Etchegaray ou George Basil Hume em conclaves passados.

Reese (1998) também pondera sobre o peso da nacionalidade nas eleições papais. Historicamente, 78% dos papas foram italianos. Antes de João Paulo II, o último papa não italiano havia sido Adriano VI, em 1522. Apesar disso, João Paulo II demonstrou que um papa não italiano poderia cuidar pastoralmente de Roma de maneira exemplar.

Embora o Colégio de Cardeais tenha sido parcialmente internacionalizado nos pontificados de Paulo VI, João Paulo II e Francisco, ele ainda não reflete plenamente a diversidade geográfica da Igreja Católica. Enquanto a América Latina abriga 40% dos católicos do mundo, apenas 16% dos cardeais são latino-americanos. Já a Europa, com 23% dos católicos, concentra 45% dos cardeais. Para representar melhor a universalidade da Igreja, seria necessário aumentar a proporção de cardeais latino-americanos e de outras regiões fora da Europa.

No entanto, para manter sua relevância em um mundo plural e competitivo em termos simbólicos e culturais, o Vaticano organiza sua comunicação institucional em mais de 30 idiomas, operando em plataformas como o Vatican News e em traduções de documentos oficiais. Segundo Calvet (2006), o valor de uma língua está ligado à sua capacidade de circular nos espaços de poder. A Igreja Católica, ciente dessa lógica, transforma o multilinguismo em uma estratégia deliberada de permanência e expansão de sua influência. Cada nova tradução, cada missa celebrada em uma língua local, cada publicação adaptada a diferentes contextos linguísticos, é um ato de política linguística que visa a reforçar a presença simbólica da Igreja em territórios culturais diversos.

Assim, o multilinguismo promovido hoje pelo Vaticano, embora carregue uma intenção de abertura e diálogo, também é herdeiro de práticas históricas de controle linguístico e simbólico. A capacidade da Igreja de se comunicar em diversas línguas é resultado tanto de sua tradição universalista quanto de uma história de intervenções culturais profundas, que em muitos casos contribuíram para a marginalização e o apagamento de línguas locais em favor das línguas coloniais e do próprio latim.

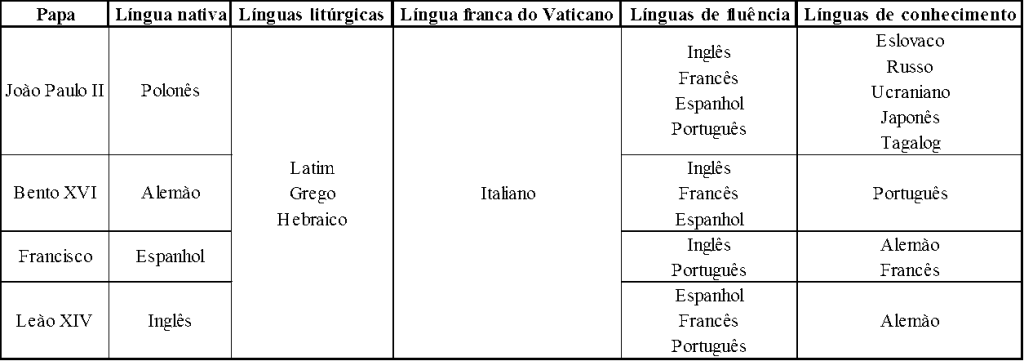

O multilinguismo dos papas recentes tem sido central para a diplomacia, a pastoral e a presença internacional da Igreja Católica. João Paulo II, polonês, talvez represente o exemplo mais emblemático: além de sua língua materna, dominava fluentemente italiano, latim, inglês, francês, espanhol e português, com conhecimento de grego, hebraico e outras línguas como eslovaco, russo, ucraniano, japonês e tagalog. Em uma missa de Páscoa, chegou a saudar fiéis em 57 idiomas, reafirmando seu perfil como líder global, intensificado por suas 104 viagens internacionais a 129 países. Bento XVI, alemão, combinava uma sólida formação teológica ao uso do italiano, francês, inglês, espanhol, português e, com destaque, do latim – língua que empregou com frequência em documentos e celebrações. Francisco, argentino, expressava uma perspectiva pastoral mais direta, comunicando-se em espanhol, italiano, inglês e português, além de deter conhecimento de alemão e francês, ainda que utilizasse menos o latim em seu pontificado. Já Leão XIV, estadunidense, tem o inglês como língua nativa e domina o italiano, o espanhol – adquirido por sua vivência episcopal no Peru – e o português, em razão de sua liderança entre os agostinianos. Também possui certo conhecimento de alemão, além de familiaridade com as línguas litúrgicas tradicionais da Igreja (latim, grego e hebraico), como é comum na formação teológica dos papas.

Esses quatro papas ilustram como a competência linguística transcende o domínio técnico das línguas e se afirma como estratégia de aproximação pastoral, diplomacia simbólica e autoridade moral. Em um contexto de globalização e diversidade cultural crescente, o multilinguismo torna-se parte essencial da atuação do Vaticano, ampliando sua capacidade de diálogo e reforçando a ideia de uma Igreja verdadeiramente universal.

Conclusão

O multilinguismo desempenha um papel estratégico fundamental na atuação da Igreja Católica e do Vaticano no cenário global. Mais do que um traço biográfico dos papas, a competência linguística constitui um recurso de poder simbólico, aproximação pastoral e articulação diplomática. A política linguística vaticana, moldada historicamente por práticas de imposição e de adaptação, revela um equilíbrio delicado entre tradição e abertura. Do uso cerimonial do latim às múltiplas traduções em dezenas de línguas contemporâneas, a linguagem é, para a Santa Sé, ferramenta de governança, evangelização e presença internacional.

Não por acaso, o título de pontífice, herdado da Roma Antiga, tem origem na expressão latina pontifex, formada por pontis (ponte) e facere (fazer), significando literalmente “construtor de pontes”. Essa etimologia carrega um profundo valor simbólico: o papa como aquele que constrói ligações entre o humano e o divino, entre culturas e povos. Nesse sentido, o multilinguismo não é apenas uma competência funcional, mas uma ponte linguística entre diferenças, uma mediação intercultural e um elo que aproxima comunidades diversas. Ao falar múltiplas línguas, os pontífices atualizam essa vocação de ligação entre mundos, reafirmando o papel da Igreja como interlocutora universal em um planeta marcado pela diversidade linguística e cultural.

Referências

BOURDIEU, Pierre. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press, 1991.

CALVET, Louis-Jean. Towards an Ecology of World Languages. Cambridge: Polity Press, 2006.

IGREJA CATÓLICA. Código de Direito Canónico: promulgado por S.S. o Papa João Paulo II. 4. ed. rev. Lisboa: Conferência Episcopal Portuguesa; Braga: Editorial Apostolado da Oração, 1983. Disponível em: https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/portuguese/codex-iuris-canonici_po.pdf. Acesso em: 6 maio 2025.

REESE, Thomas J. Inside the Vatican: the politics and organization of the Catholic Church. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998.

SEVERO, Cristine G. Os Jesuítas e as Línguas: contexto colonial Brasil-África. Campinas: Pontes Editores, 2019.

Leonardo Alves

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina na linha de pesquisa de Linguagem, Política e Sociedade. Graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Santa Cruz do Sul.